*当ページのリンクには広告が含まれています。

お子さんににスマホやタブレットを見せていますか?

パパママもスマホを見せない方がいいとわかっているけど、公共の場でぐずってしまった時や料理中など、どうしても手が離せない時に見せてしまっている方が多いのではないでしょうか?

ワンオペで頑張っているママ、たまにはゆっくり食事したいですよね。

ぐずってなかなか泣き止まないわが子の気分を変えようと、スマホを見せる。怒鳴らずに気分を変えようとしてあげているので、必ずしも悪いことだとも言えません。

でも、スマホに頼りすぎないようにしてもらいたいとも思っています。

スマホが与える影響と、小学生以上になった時の成績はどうなるのか、そしてスマホが当たり前となった社会で、どのようにネットとうまく付き合っていけばいいのかを、現役保育士26年で子育て経験のある私がお伝えします。

スマホが乳幼児期の子どもに与える影響

令和3年度の厚生労働省の調査によると、「2歳児の6割がネットで動画等を見ていて、前年の4割から大きく増えている」と発表されました。

気付いたら、お子さんが小さな手でスマホ画面をスワイプしている姿を見て、驚いた経験がある方も多いのではないでしょうか。私もありました。

榊 浩平さんの「スマホはどこまで脳を壊すか」では、【スマホは、脳の発達によくない】という科学的なエビデンスがあることが書かれています。

- 問題を解決する能力

- コミュニケーション能力

- 言葉の発達

- 感情の制御(自分をコントロールする力)

- 睡眠不足、運動不足

「何かしらの影響はあるだろうな」と思っていた方も、この現実を受け止めていただきたいと思います。

低下した機能を改善できる?

2歳までにスマホを見る時間が長かった子どもが、4歳になった時点でどのように発達しているかを大阪大学 土屋賢治特任教授が研究した結果があります。

- 社会機能(ごめんなさいという気持ちが湧く、挨拶できるかどうか)→全く影響がない

- コミュニケーション能力→やや低下

- 日常生活機能(片付けをするなど)→やや低下

また、低下した機能を回復できるかもしれないこともわかったようです。

それは、外遊びをすること‼

2歳8か月の時に1日30分程度の外遊びを週6日以上するようにした子どもの変化がこちら。

- コミュニケーション能力→変わらずやや低下

- 日常生活機能(片付けをするなど)→悪影響が大幅軽減‼

外遊びで軽減することがわかったようですが、外遊びの何がいいのか、室内遊びではダメなのか、まではまだわかっていないようです。

保育園に行ってると外遊びを毎日30分程度できると思いますが、行っていないと大変ですよね。

保育士みひろ

保育士みひろ何でも完璧にしようと思わなくてもいいんですよ。

子育てなんて、予定通りに進まないのが当たり前。できる時にやればいいんです。

次の章では、スマホをどのくらい見せてもいいのか?みなさんが気になっている点を解説します。

子どもにスマホをどのくらい見せていいの?

日本小児科学会から発表されている目安です。

- 2歳未満→推奨されない

- 2~4歳→1時間以内

- 5歳以上→1時間以内が望ましい、より短い時間が好ましい

みなさんのご家庭では、どのくらい見せているでしょうか?

前述した通り脳の発達に影響があるだけではなく、スマホ・タブレットなどで目を使いすぎると、子どもでも眼精疲労や肩こりが生じるだけでなく、近眼、さらには斜視をもたらすと言われています。

私が担任していた2歳の子も、斜視になってしまった子がいました。

その子は、「よくソファーに寝転びながらスマホで動画を見ている」と聞いていたので、斜視になってしまったのかもしれません。せめて姿勢だけでも、正してあげたいですね。

スマホを使う時のルール作り

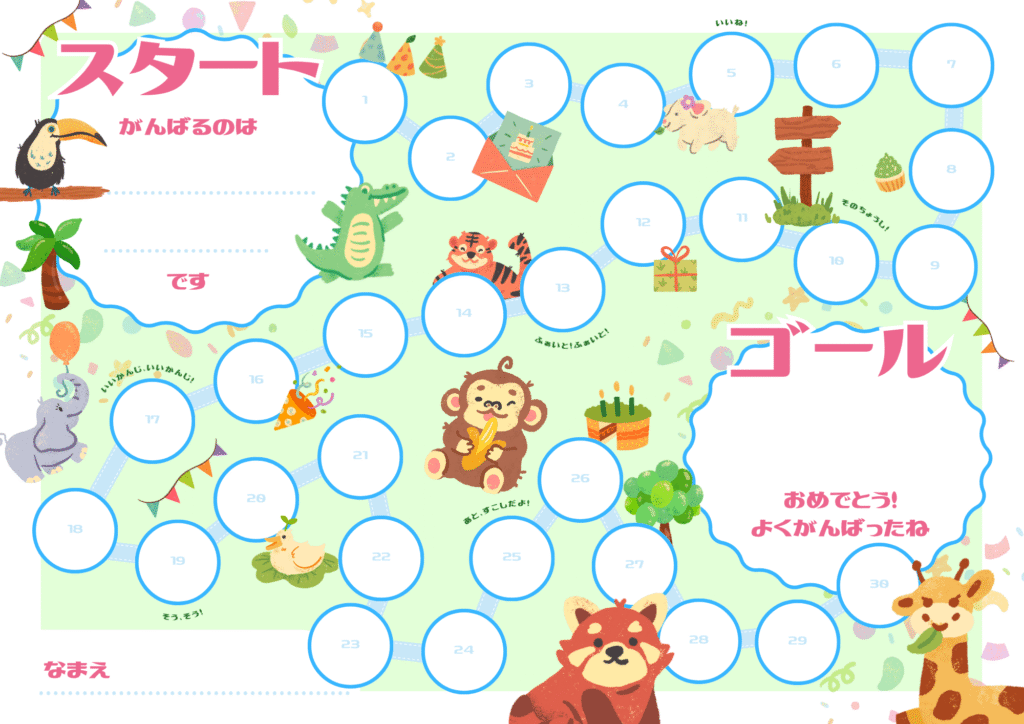

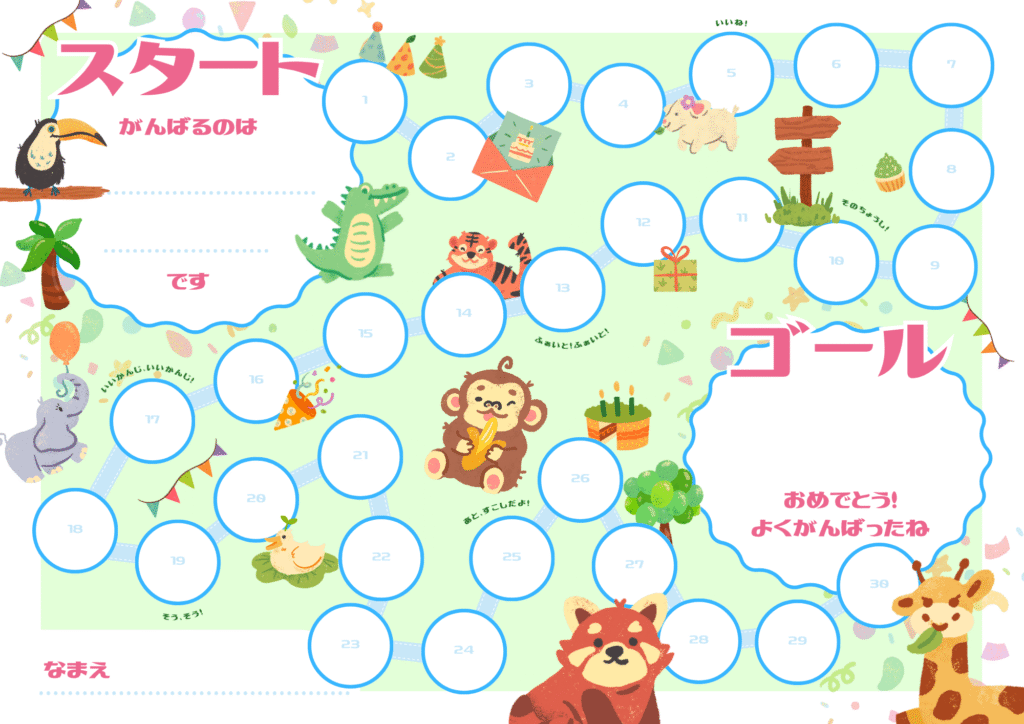

まず、スマホを使う前に必ずルール作りをしてください。小学校入学までは、親が主体となって単純で具体的なルールを考えましょう。

約束表は、リビングなどにわかりやすく張り出しておくといいですよ。

まだ字が読めないお子さんの場合は、ルール表ではなく、約束を守れたらシールを貼っていくのがおすすめ。「5枚貼ったら、お菓子を貰える」など、簡単なごほうびがあるとヤル気が続きます。

(1)スマホを見せる時間を決める

まずは、夫婦の意見をすり合わせておいてください。

勝手にルールを決めてしまうと、「見せすぎじゃない?」と思うことが出てきたり、子どもに対して違うことを言ってしまったりすることがあるからです。

今後の子育てにおいても何度もある事なのですが、習い事、塾、進学先(私立か公立か)、子どもにどのくらいお金をかけるのかなど、子どもに関することが起こるたびに夫婦で話し合いをすることが大切になってきます。

我が家は、息子の大学受験の時まで意見が合わずにもめたので、お互いが納得できるように話し合ってから子どもと話をするのがいいのではないかと思います。

幼児期は親がスマホルールを決める

幼児期は、親が決めても大丈夫。

「30分だけ」と決めても理解できないので、「この動画が終わるまで」など具体的な終わりを決めてその都度伝えていきます。

でも、初めのうちは約束通り辞めれていても、そのうち守れなくなってくると思います。

私が勤める保育園でも、保護者の方からスマホのことでよく相談があります。

「スマホばかり見たがる…」「約束の時間になっても、やめられない…」「スマホを隠すと、大泣きになる」など。2~3歳のイヤイヤ期の時には、特に皆さん困っているようです。

でも、あきらめないで子どもに約束を伝えて、できた時には褒めていきましょう。

このスマホやゲームとの戦いは、高校生まで続きます。我が家もそうでした。まだまだ長いですよ~。

小学生になったら子どもと一緒にスマホルールを決める

小学生になってからは、子どもと一緒に決めてください。親が一方的に決めても、守りません。

- 1日何時間までOKか?(平日と休日の両方を考えておいた方がいい)

- 宿題をやってからゲームをするor夕飯を食べてから…など具体的に

- 約束を守れなかった時にはどうするか?

小学生になると、動画を見るだけではなくゲームをするようにもなるため利用時間が増えてしまいます。

息子が小学生の時の話をしますね。

1日1時間という約束なのに、ちゃんと終われない。「早くやめなさい!もう時間になってるよ!明日はできないよ!」などと注意する毎日でした。

注意されても改善しない息子に「どうやったら、約束を守れると思う?」と聞いてみました。すると、「オンラインで友達とゲームするから、1時間では足りない」ということでした。

それからは利用時間を増やしたり、終了時間の10分前に声をかけたりして対応していきました。

みなさんも、怒るだけではなく、お子さんの意見も聞いて改善していけるようにしていってください。それでなくても反抗期に入った子ども達は、怒られたり制限されたりすると余計に反発してくるので、「○○しなさい」ばかりを言わないようにしていきましょう。

(2)スマホ・タブレットはリビングだけ

幼児期・小学生の間は、スマホやタブレット・ゲーム機は家族がそろうリビングだけでしか使えない、ということを守らせてください。

最近では学校や塾から支給されたタブレットがあると思いますが、一般のサイトを見られない状態になっているのであれば大丈夫です。

中学生以降は反抗期になるので、リビングにいることを嫌がるかもしれません。その時には、お子さんと一緒に新たなルール作りをするチャンスです。怒るばかりではなく、お子さんの意見を聞くことを忘れずにいてくださいね。

(3)子どものスマホはフィルタリングを

親が必ずフィルタリング設定をしてください。

- 利用時間を制限できる

- 位置情報・行動履歴の確認(Androidのみ)

- 事前に有害サイトを閲覧できないようにブロックできる

- スマホの利用状況を確認できる

幼児期には、子どもが自分で検索しないように約束しておきましょう。

小学生になると、有害サイト・詐欺サイト・ゲーム課金などについて「なぜ有害なのか」を話してください。低学年のお子さんには難しい話かもしれませんが、小さい頃からちゃんと理解しておく必要があります。

まとめ

パパママがいっぱいいっぱいになる前にスマホに頼るのは、悪いことではないんです。

でも、子どもの発達に影響があることはわかって、理解しておいてほしいです。

気持ちや時間に余裕がある時には、ぜひ外遊びを取り入れてください。それが無理そうなら、お家での遊びを充実させるのはどうでしょうか?

おもちゃのサブスク、知ってますか?

買おうと思ってもなかなか買えない知育玩具をサブスクで利用できるんです。よかったらご覧ください。